【サブ4〜3.5の人向け】福知山マラソンの失敗を振り返り練習方法を考えてみた

この記事では、福知山マラソン2022とその練習を振り返りつつ、タイムを向上させるために必要なことを考えてみました。

こんにちは、ヒロです。

いやぁ〜先日の福知山マラソン、楽しかったー!

自分自身コロナ禍のため大会に参加できず3年ぶりとなったフルマラソンは、今年の8月くらいからタイムを狙ってみようと心に決め、結構練習してまいりました。

当日は3時間15分くらいを目標にしていたのですが、フタを開けてみれば3時間31分と自己ベスト(3年前の3時間41分)は更新したものの、サブ3.5すら達成できない何とも言えない結果となってしまいました。

ただ、今回のレース結果から、練習内容を考える上でかなりのヒントを得た気がします。

今日は、サブ3.5〜3時間15分くらいを目指す上で必要な練習を、自分の過去の練習を振り返りながら考えてみたいと思います。

サブ4やサブ3.5を目指す方にとって役に立つ情報にもなると思いますので、ご興味ある方ぜひご一読ください。

ちなみに私自身は現在37歳。走力は、3年前の福知山マラソンは3時間41分37秒、2019年に丹後ウルトラ100km、2018,2022年に鯖街道ウルトラマラソン(77km)を完走しています。その他、40kmくらいのトレイルランニングの完走歴も何度かあります。(ウルトラ、トレイルとも完走時間ギリギリな感じですw)

目次

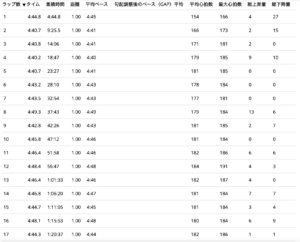

福知山マラソンのレース結果

まずは今回のレース結果について振り返って参りましょう。

当日の天気は雨。スタート時の気温は10〜15度とそこまで肌寒さは感じず、奇跡的にスタート地点に並んでからしばらくは雨が止んでいました。30分ほど経過してからは終始雨のレースとなりました。

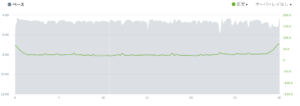

入りは自分にとってはゆっくり目の4:40〜4:45/kmで入りました。作戦としては、折り返し地点の25km付近から上げられたら上げる、もしくは完全なイーブンペースで進む作戦でした。

…が、そんなうまくいくはずはありませんでした(笑)

後半30km以降見事にラップが落ちています。

これをもう少し細かくみてみますと、以下の感じです。

2時間30分くらいの30km付近、36km以降の失速とおおよそ2段階にタイムが落ちているのがわかります。

36km以降は、まぁ落ちても仕方ないなと思っているため別にこんなもんかと思うのですが、問題は30kmからの失速。

何でやろうなぁと考えるために過去の練習を振り返りました。

するとこのタイムが落ちた点が、今回の練習とびっくりするくらいにリンクする部分がありました。

以下にそのことについて記述し、練習内容の再考をしていきたいと思います。

2022年8月時点(〜レース3か月前)の走力と練習方針

とりあえず全力でスピード出して走ることを3年間ほぼ全くと言っていいほどしてなかったため、走力を確認しました。

すると、5kmは20:42(4:08/km)、10kmは43:40(4:22/km)でした。

これダニエルズのVDOT(マラソンのレベルみたいなもの)で言うと5kmは48,10kmは47くらいです。

※ダニエルズのVDOTの表を見るならこちらのブログが参考になります。

3時間10〜15分、なんならサブ3に近づきたい気持ち満々だったのと、暑さで長時間行動は危険なので、スピードのベースアップをして5km、10kmを3時間10分のVDOT50に近づけるため、週に2回のスピード練(水曜はショートインターバル、土曜はペース走)を基本に練習を実施しました。

1週間の練習メニューの例

| 月曜日 | off |

| 火曜日 | 10km(ジョグ+流し) |

| 水曜日 | インターバル(500m×5〜7) 1本110秒前後で |

| 木曜日 | 10kmジョグ(ルナサンダル) |

| 金曜日 | off |

| 土曜日 | 10kmペース走(4:20〜4:30/km) |

| 日曜日 | 20kmくらいのロングジョグ(低強度心拍の上限付近で120分) |

9月の練習(〜レース2か月前)

夏の暑さが少し落ち着き始めたため、インターバルの本数を増やしたり、週末のペース走やロングジョグの距離を伸ばしたりしていました。

ロングジョグは上り坂の多いコースを選んで実施しています。

涼しくなったためか、ベースの速さが上がり始め、5kmが20:24、4:25/kmで15km走れるまでタイムとスピード持久力が向上しました。

1週間のメニュー例

| 月曜日 | off |

| 火曜日 | 10km(ジョグ+流し) |

| 水曜日 | インターバル(500m×7~10) 1本110秒前後で |

| 木曜日 | 10kmジョグ(ルナサンダル) |

| 金曜日 | off |

| 土曜日 | 15kmペース走(4:25〜4:30/km) |

| 日曜日 | 25kmくらいのロングジョグ(低強度心拍の上限付近で150分) |

10月の練習(〜レース1か月前)

さぁ、仕上げ期に入った10月です。

かなり涼しくなったので、インターバルの距離を1km×5や5kmを1本にしたりするなどミドル〜ロング気味のインターバルに変更しました。また、週末のペース走をハーフにしたり25km〜30kmをマラソンペースで走るなど、より本番に近い形で実施しました。

5kmのタイムトライアルも実施してみて、19:47と初めて20分切りを達成しました。

間には、急遽でしたが、トレランで36km(6時間30分)も行なっております。

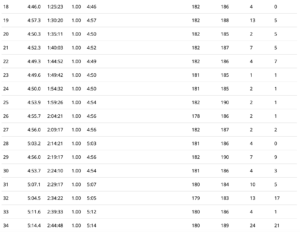

この月の最後の土日が本番約3週間前でしたので、30km走を実際のマラソンコースを使用して実施し、2:19:58(4:39/km)で走ることが出来ました。

この時30kmの過去ベストを更新しています。ただ、不安な要素が、途中10km地点でお腹が痛くなってトイレで座って休んだことです。(休息時間含むと2:24:19ですがそれでもベスト)。

そして余力はあまり無く、後半27〜28kmくらいから落ち気味でしたが、補給もせず行けたし、当日はアドレナリンが出るだろし大丈夫だろうと思っていましたが、これが第1の失敗ポイントだったと感じております。

その時のラップが↓

11月の練習とレース直前の走力

もうレース直前のため調整です。

基本は量を落として質を維持する。

そのため、走る距離を減らしつつ、スピードを維持・もしくは上げるで実施しました…(この上げるが変に良くなかったかも)

ジョグは継続して6〜7km程度を週に2回、インターバルは3kmをMAXにミドルの距離で実施。

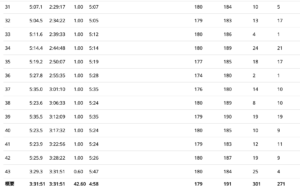

2週間前に全力で突っ込んでポジティブスプリット全開(最初速くてだんだん落ちる)のハーフで自己ベスト(1時間30分55秒)。

この時のラップがこちら↓

10日前には15kmの岩本式ビルドアップを試し、4:30/kmスタートで挑戦し10km以降で失敗し1時間5分59秒(4:23/km)、1週間前には10kmの全力走(PB更新)ということで練習をフィニッシュしています。

最終的なマラソン直前の走力とダニエルズのVDOTは

| 5km | 19分47秒 | VDOT:約50 |

| 10km | 41分25秒 | VDOT:約50 |

| ハーフ | 1時間30分55秒 | VDOT:約50 |

見事に全ての距離で、ほぼ予定通りVDOT50に近づきました。

この換算で行くなら、3時間10分あたりを目標のレースペースにすることとなります。

しかし、実際は3時間31分とVDOT44程度の結果となりました。

なぜ実際の結果とVDOTの予測値が大きくかけ離れたのか?

くそー!失敗レースだった!とするだけだと次に何も繋がらないため、今回の結果を整理して、VDOTの予測値と実際の結果について乖離があった要因をいくつか考えていきたいと思います。

《雨》

当日は30分してから終始雨で、後半は特に大雨になりました。

走り出して30分くらいまではビニールをつけていましたが、途中脱いでから使用しませんでした。

ファイントラックのドライインナーを着用していたため、軽い撥水効果もあり冷え感はしばらく感じませんでしたが、30km以降で冷えを感じ始めました。

この点について、気づかないうちに体が冷え始めて、知らず知らずのうちに筋肉が動きにくくなっていたのかなという反省です。(でも汗をかかなかったメリットもあるため、プラスマイナス0かな?)

あと、帰宅して気づきましたが、雨で靴がかなり濡れて重くなっていました。ジワジワと影響していたのかもしれません。

《レースペースについて》

大きな反省点の1つです。

スタートするギリギリまで悩んでいて、3時間10分を狙うペースでは微妙な、そしてサブ3.5を死守するには速いというなんとも言えない入りになってしまいました。

迷いが中途半端な結果につながってしまったと大反省です。

《VDOTに対する勘違い》

先ほどの迷いの原因にもなり、かつ今回の1番の要因と考えているのが練習内容です。

「VDOTが予定通りええ感じに上げられてるんなら、仕方ないんじゃないのー?」

ここがホンマに落とし穴だったと思います。

確かにVDOTだけ見ればほぼ全て50で揃えられたのでいい感じでした。

でも30kmになると話が変わってきます。

最後の30km走の時のVDOTは47となり、フルマラソン3時間20分くらいのレベルとなります。

これがレースペースを決める上での悩みの種でした。

ハーフまではバッチリ。30km走は落ちている。

「これは当日のテンションと補給でなんとかなるやろう。そして、過去ウルトラマラソンも完走しているし、自分は持久力大丈夫かな?」と思っていましたが、かなり甘い見積りで、全然なんともなりませんでした(笑)

やっぱりマラソンは30km以降が勝負。30km走のVDOTがどのくらいかというのが大切だということを感じています。

《30km走の際のペース配分と余力》

30km走の時のペースについて↓をご参照ください。

これを見ると、後半にかけてペースが乱れ、徐々にペースが落ちていくポジティブスプリット状態です。

自己ベストを出したハーフの時もポジティブスプリット。

この点から、フルマラソンの練習における重要なポイントはイーブン・もしくはネガティブスプリットでVDOTを達成できているか?という点です。

正直に申し上げますと、ダニエルズの本を読まずにインターネット情報ばかり見ていたので、どういうペースでVDOTを見るのかあんまり理解していないのですが、自分の感覚としては、上記結論です。

※やっぱり本をちゃんと読まなくては(^_^;)

ポジティブスプリットですので、ここからは落ちていく一方のギリギリの状態。これではフルマラソンの残り12kmを走り切ることは難しいです。

ですので、イーブン・もしくはネガティブスプリットでVDOTを達成することで、その後の12kmに余力を残し、予定通り走り切る確実性が増すと感じます。

《練習時間》

連続で走る時間も大事な要素だと感じました。

もちろんこれもイーブンペースかネガティブスプリットで。

今回のレースで最初にタイムが極端に落ちたのが30kmくらい。これが、2時間30分くらいの経過時間です。

8月からの練習の中で、連続で走り続けた最高の練習時間がこのくらいになります。

見事にそのタイミングから落ち始めました。

この点から、ケガのリスクを踏まえて3時間を上限にイーブンで走れて、かつレースペースに近いイージーペースで行動時間に耐えられる脚を作る必要があると感じました。

今年に入ってからもウルトラマラソンやトレイルランニングで長時間行動はしていましたので、持久力タイプと思っていましたが、よくよく考えれば連続で走り続けていたわけではなく、途中立ち止まるし歩いていますので、フルマラソンに求められるものとしては持久力タイプではないようです。

つまり、自分はフルマラソンで考えると持久力タイプのランナーではなく、スピードタイプ寄りと気づきました。

今後の練習に向けて

これらの反省点を踏まえて、自分に必要な練習を整理してみます。

・時間走(目標VDOT付近のイージーペースで3時間)

・ネガティブスプリットに持っていくための練習(10〜15kmのビルドアップ走)

・スピードの維持または改善(ショートもしくはミドルインターバル走5~7km)

これを軸にやっていく感じかと思います。間はジョグで繋ぎます。

上2つは時間の関係があるので、土日セットになると思います。

過去の積み上げのおかげで、幸い回復は早いので、これくらいの負荷を微調整しながらやっていけそうな気がします。

次は3月の篠山ABCマラソンなので、3ヶ月これでやってみてまた結果を振り返りたいと思います!!

サブ3.5〜サブ4を狙っている人へ

私自身はサブ4は今回含め過去4度していますし、サブ3.5も限りなく近い位置にいます。

多分次はサブ3.5出来る自信があります(ビッグマウスにならないようにしなくてはw)。

そんな私から、サブ3.5を狙っている人に伝えられる練習についてですが、まずは自分の特性をきちんと把握することです。

スピードはしっかり出せるけど、距離が延びるにつれてVDOTが下がる人は持久力が足りないですし、ハーフまでのVDOTが足りない人についてはスピードが圧倒的に足りないのでショートインターバル等でベースを上げる必要が出てきます。

ただ、これを考える人は基本的にベースがある人。

特にこれからサブ4を目指す人に関しては、まずは練習の頻度を徐々に増やして時間を少しずつ延ばすことでケガなく練習できる脚をつくることが最優先と思います。

実際、私自身、この3ヶ月は上記のような練習でしたが、コロナ禍で大会がなかった3年間は月間200km以上となることが多々ありました(年間半分以上は200km超えています)。この時の内容はジョグばかりで一切スピード練習はしていません。

この時期のおかげで、今回の3ヶ月の中で実施していた2日連続高強度の練習でもさほど筋肉痛にはならず、平日の練習にほとんど影響することなくしっかり追い込めたと感じております。

コロナ禍になる3年前までは走る頻度も練習時間も短く、30km走なんてしようもんならその日の午後はボロボロでしたが、今は全くもって普通です。やはり高頻度で練習を継続できることで確実に脚は強くなるようです。

ジョグでいいので、まずは週2日から始めて、筋肉痛や痛みに注意しながら同じ距離で頻度を増やす。それに慣れたら1回あたりの距離を少し延ばすといった感じで量をこなし、最終的に週4〜5日の頻度で走れる体を作る方が先のかなと自分の体験からは思います。

「それでは速さが心配」という方。大丈夫です。最初のうちはそれだけでも十分速くなります。

インターバルや高強度で追い込めば能力はあっという間に上がりますが、その分ケガのリスクが上がるのと精神的に苦しいのでオススメはしません。

短期間で目標タイムを達成したい方は多いと思いますが、楽しくケガなくランニングライフを楽しむために、1〜2年の長期的な視点で段階づけをして目標達成に向けて整理していく方を私はオススメします(^^)

この辺りに関しては過去のブログで触れていますのでご参照ください。