【誤解していない?】乳酸は本当に疲労の原因?

本記事では、ランナーにとっての乳酸の役割と、疲労物質ではないということについて解説しています。

こんにちは、ヒロです。

またまた緊急事態宣言が出てしまい、色々なイベントが怪しくなってきましたね。

早く落ち着いた世の中に戻って欲しいものです。

さて、今日のテーマはランナーにとっての乳酸。

「あー足に乳酸溜まってきたー!」ってついつい言ってしまうそこのあなた。

乳酸=疲労物質だと思っていませんか?

実はそうでもなさそうということについて今日はご紹介いたします。

今日の内容は、↓の本を参考にまとめています。

本が非常にわかりやすい内容なのでご一読をお勧めいたします。

それでは、乳酸についてご説明させていただきます。

目次

乳酸とは?

そもそも乳酸とは何なんでしょうか?

乳酸は糖質をエネルギーとして使用する際に出てくるものです。

糖質はそのままエネルギーとして使用できるわけではなく、分解されて、筋肉の動力源であるミトコンドリアまで到達されATPとなり、ATPからADPとなる際にエネルギーが作られて、それを利用することになります。(ややこしい…)

この過程の中で乳酸が作られます。

ちなみに糖質が使用される運動は、運動開始時と、ダッシュやスパートをかけた時のような高負荷の運動でゼーハーとなるような時です。

つまり、このようなタイミングで乳酸が産生されることになります。

このことから、マラソンなどのレース開始時にいきなり飛ばすと、ただでさえ使われやすい糖質が、より一層使われてしまうので良くないのです。

乳酸はエネルギー源

乳酸は実はエネルギー源としても使われるもののようです。

その過程を知る上で、まずは乳酸がどこで作られて、どのように使われるかを整理しましょう。

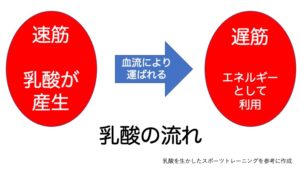

乳酸は、主に速筋繊維と呼ばれる短時間で大きな力を出すような筋肉でよく産生されます。

ダッシュで使う筋肉とイメージしてもらったらいいと思います。

というのも、こう言った筋肉に糖(グリコーゲン)が多く蓄えられるからで、糖を分解する過程で乳酸が産生されます。

この乳酸がエネルギー源になるのです。

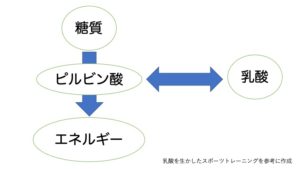

ここで知っておく必要があるのが、ピルビン酸というものです。

また横文字…

そのくらいエネルギーを作る過程はややこしいのです。

ピルビン酸は、糖質(グリコーゲン)が分解されてミトコンドリアで酸化される最終の形のイメージです。

先ほど糖質をエネルギーとして使う過程の中で乳酸ができると説明しましたが、厳密にはこのピルビン酸から産生

されます。

ここでキーとなる特徴が、産生された乳酸は再度ピルビン酸に戻ることができることです。ピルビン酸に戻ればミトコンドリアで酸化されてエネルギーとなることができます。

しかも、乳酸は血液に乗って全身を巡ります。つまり全身の筋肉のエネルギー源として考えることができます。

さらにうまく出来ているのが、乳酸をピルビン酸に戻す酵素が多いのが、心臓の筋肉や遅筋と呼ばれる持久力に優れた筋肉なのです。

血液の流れに乗って乳酸がふくらはぎの筋肉にたどり着き、そこでピルビン酸に戻り、そこからミトコンドリアに取り込まれてエネルギーになるということになります。

この過程は、グリコーゲンがミトコンドリアに取り込まれるよりも早いので効率が良いのもポイントですね。

乳酸は、このような産生から利用までの過程を経ています。

乳酸が溜まるのは良くないこと?

よく「乳酸をためないように」と聞くのではないでしょうか?

実際、脂質代謝が優位となるLT値までの運動で走ることがポイントとなるとよく言われます。

ここまでの内容から、「別に悪くないんじゃない?」と思ってきませんでしたか??

結論としては、やはり乳酸は溜めない方が良いものです。

ただし、理由は疲労物質だからではありません。

先ほどの説明で、乳酸は糖を使う過程で生じるものとありました。

つまり、糖質がなければ乳酸はできないということになります。これがポイントです!

乳酸が多いということは、糖質をエネルギーとして多く利用しているということです。

糖質は、もう一つのエネルギー源である脂質に比べて、使いやすいエネルギーではあるものの、蓄えられる量が少ないことが問題です。

ですので、乳酸が増えるのがよくないのは、厳密に言えば、蓄えることがあまりできない糖質をたくさん使うことになってしまうからなのです。

決して乳酸が疲労物質だからというわけではありません。

マラソンやトレランなどの長距離レースでは、出来るだけ糖質を温存して、脂質をうまく利用してレースを進めることがとても大切なポイントとなります。

クールダウンの意義

乳酸にはこういった特徴がありますので、クールダウンのジョグなどは非常に大切です。

産生された乳酸が行き場を失わないように、低負荷の運動で速筋繊維で作られた乳酸を、遅筋線維でエネルギーとして利用されるようにすることがクールダウンの目的の一つとなります。

別にほっといても乳酸はエネルギー源として心臓や筋肉で使われるため、翌日に乳酸が高いままというわけではないそうです。

大切な目的は、乳酸をいかに早く代謝できる体になれるように促すことが主目的だと今日参考にしている本の著者は述べています。

なぜ疲労するのか?

乳酸が悪さをしているのではないとしたら、何が疲労の原因なのでしょうか?

これには多くのことが関わり、一つの要因ではないと考えた方が良さそうです。

栄養一つとっても、糖質が枯渇してしまうことはもちろん、糖質をエネルギーに変えるビタミンが不足してもダメですし、筋肉を動かすためのミネラルのバランスが崩れても疲労感を感じます。

トレーニングがきちんとできていなければ、筋肉の負担が強すぎて微細な損傷を起こし、それが起因となる可能性もあるでしょう。

水分不足によることもあり得ますし、気温が高いことによる影響も考えられます。

疲労の原因というのは山ほどあるのです。

一番よくないのは、「乳酸が溜まったからしんどくなった」と短絡的に考えて思考を止めてしまうことです。

疲労の原因となりうる要因をいくつも挙げて一つずつ潰していくことが、長期的なパフォーマンスの改善につながると私は考えます。

まとめ

今日は乳酸について本の内容を元にポイントをご紹介いたしました。

ポイントとしては、

・乳酸は疲労物質ではない

・乳酸はエネルギー源でもある

・乳酸はダッシュのような激しい運動で作られて、ジョギングのようなLT(AT)値内の運動でエネルギーとして使われる。

・疲労の原因は様々なことが絡んでいる

といったところです。

文章だけではかなり複雑な内容に見えますが、今日参考にした本では図を含め非常にわかりやすく説明されているため、一読されることをお勧めします。

なかなかレースが楽しめない時期が続きますが、この時期だからこそ色々なことを振り返って、いざレースが出来る時期が来たときにベストパフォーマンスをしたいですね(^^)v