【ランニングシューズの寿命】1000km超えたらこうなった

この記事では、ランニングシューズを1000km以上使用した体験談をもとに、ランニングシューズの寿命について私見を述べています。

こんにちは、ヒロです。

さて今日はランニングシューズの寿命のお話です。

マラソンシーズンが一段落し、シーズンを通してかなり練習を積まれていた方も多いと思います。

その中で消耗品となるのがシューズ。

シューズの寿命ってどう判断したらいいか迷いますよね。

私自身も、フルマラソンは中止となってしまいましたが、昨年春ごろからジョギング用として使用していたシューズが総走行距離1000kmを超えました。

1000kmシューズを使うことで、シューズはどうなるのか、その体験についてレビューしながら、シューズの寿命について考えてみたいと思います。

ちなみに私自身のスペックですが、ランニング歴は7年ですが、最初の3年くらいはかなり不定期にチョロっと走ってた程度なので、定期的に真面目に走り出して4年といったところでしょうか。

過去、フルマラソンは2019年のフルマラソンで3時間41分(これ以降レースが中止になる)、最近1人でしたハーフマラソンで1時間35分の凡人市民ランナーです。

フルマラソン以外では、丹後ウルトラマラソン(100kmの部)や鯖街道ウルトラマラソン、六甲縦走キャノンボールラン(春秋ともに片道の部)などを完走しています。

目次

使用したシューズと使用場面について

今回1000kmを超えたシューズはアルトラのTORIN 4.5 PLUSHです。

このシューズについては、過去にレビューをしておりますので、参考にしていただけると幸いです。

ざっくりとしたシューズの特徴としては、

・ゼロドロップ

・ニットアッパー

・クッション性の高いミッドソール

・アウトソールはラバー部分があり耐摩耗性は強そう

といったシューズです。

使用場面としては、有酸素ペースでの20〜30km走に使用したり、10km程度の普段のジョギングで使用していました。

このシューズでの月間走行距離はおよそ150〜200km程度です。

1000km超えた使用感について

さて今日の本題の1000km超えた現在での変化についてご紹介したいと思います。

アッパー部分

まず、シューズについてですが、アッパー部分は一部小さな破れがありますが、まだまだ見た目は問題ありません。

ニットアッパーは最初はちょっと耐久性が心配でしたが、良い意味で裏切られた感じです。

つくりがしっかりしている証拠ですね。

アウトソール部分

アウトソール部分については、ヒール部を中心にすり減りが目立ちます。

こういったところで自分の走り方の特徴が丸わかりですね。

走り初めはミッドフットで接地していても、疲れてくるとヒールを少し擦るような着地をしている自覚があったので、この変化は納得できます。併せて、普段のジョギングコースが坂道のアップダウンばかりなので、それが影響していることも考えられます。

クッション性について

ミッドソールについては一見変化はありませんが、体重をかけた時の違和感は強くなっています。

まず、踵部部分が沈む感覚が強くなっています。

他の部分に比べて、ヒール部分は手でも簡単に圧縮できてしまうような変化が生じています。

特に右側はひどくヘタレていますね。

ですので、新品のシューズに比べ、普通に立った時に、踵が下がっているような感覚に変化してきました。

また、自分の走るクセが反映されてしまっていると思われる変化なのですが、左足が着地した際に体重が内側へ流れてしまう感覚が生じるようになりました。

同部位を押すと外側に比べ、内側の方が手でつぶしやすい感触があります。

ホント、ミッドソールのクッション性って、走る人の特徴を見事に表すなと感じます。

私自身は、自分のフォームの非対称性に少し悲しくなりました(笑)

ランニングや身体に対する影響

シューズの変化は一見わかりにくく、そして自分自身がケチなところもあったので、そのまま使用していました。しかし、ある日ランニング中に体の違和感を感じ、シューズを変えてみたところ気づいたことが多々ありました。

身体に悪いことをしていたということに気づくわけです。

まず、アキレス腱への負担。

10km程度では特に気にせず走っていましたが、20kmを超えるロングジョグの際、何かペースが遅くなるし後半でアキレス腱周囲に違和感が出る。ある日に至ってはピキッとした軽い痛みが生じました。(これがシューズを買い替える決断となりました)

これについては、ゼロドロップシューズのヒール部分のクッションがへたることで、常につま先よりも踵が低い位置になってしまうことで、アキレス腱が伸ばされるストレスを受け続けていたのだと考えます。

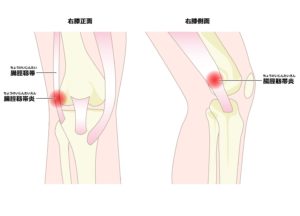

そして左腸脛靭帯付着部の痛み。

10km程度くらいから、走れるんですけど違和感を感じます。

腸脛靭帯の付着部は↓写真を参考にしてください。

ランナー膝と呼ばれる腸脛靭帯炎と微妙に場所が異なります。

ランナー膝は大腿骨部が痛むケースが多いと思いますが、私の場合は、靭帯が付着する脛骨側の部分。

なぜこの部分がおかしいのかずっと疑問でした。

これがシューズを新調することで何が原因なのか気づきました。

先ほども述べたように左のミッドソールは内側がへたっていたことが要因と考えます。

着地して左足が扁平足のように内側に流れることで、脛骨全体が内側に傾きます。脛骨と大腿骨は繋がっていますので、そのままだと内股になって真っ直ぐ進めないので、大腿骨側は正面を向き続けるように踏ん張ります。その時に腸脛靭帯が引っ張られるため付着部にストレスがかかり痛みに影響したのではないかと推測しました。

実際、シューズを新調してから違和感が出にくくなってきています。

シューズの体に対する影響の強さと、それによる故障リスクの怖さを感じました。

シューズの寿命

それでは、以上の実体験を踏まえ、シューズの寿命について考えてみたいと思います。

結論としては、その人の使う場面や筋力、ランニングフォーム、シューズのタイプでかなり異なるため、定期的にチェックすることで判断するしかないと思います。

チェックポイントとしては、

・アウトソールのすり減り具合

・ミッドソールの傷み具合

この2点が大きいポイントです。

まずアウトソールのすり減りですが、走るとソールに摩擦が生じるため、すり減ることは避けられません。

ロード用のシューズであれば表面を覆うラバーが見えなくなってきたら要注意のサインと捉えましょう。

そこから段々すり減りがひどくなると、シューズの内側と外側の高さが、数mm単位ではありますが、差が生じてきます。

そのmm単位の変化がランニングフォームに影響を与える可能性があります。

そして、何よりも注意しておく必要があるのがミッドソール。

見た目には特に問題がないのが厄介なところです。

チェックとしては、定期的に指で色々な部位を押して変化を確認しておきましょう。

どのくらいがダメとか基準をご提示できるわけではありません。

〇〇kmというよりは、へたった程度に対して、自分のランニング中の感覚(関節の動きや違和感など)から判断することが大切と考えます。

そのためには、いくつかのシューズを使いながら比較することが大切と考えます。

おすすめとしては、厚底と薄底、ドロップ差のある靴とない靴など、タイプの異なるシューズを使い分けることをしていただくと、気づきを多く得られやすくなると考えます。

ちなみに私は、ルナサンダルを使用してその時感じる感覚と、クッション性のあるシューズでの感覚を比較するように心がけています。

補足ですが、アウトソールのすり減りとミッドソールのヘタリに関してはどっちが先とはわからないところもあると思います。

アウトソールが減る方が早い人が大多数とは思いますが、綺麗なフォームの方であれば、ミッドソールのヘタリの方が早い人もいると思います。

まとめ

今日は、1000km以上同じシューズで走った実体験を元に、ランニングシューズの寿命について私見をご紹介いたしました。

寿命を考える要点としては、

・アウトソールのすり減り

・ミッドソールのヘタリ

・ランニング中の身体の違和感

こういったあたりがポイントと考えます。

〇〇kmが寿命と安易に考えず、自分の体の状態と向き合いながら判断することが望ましいと考えます。

安いものではないですので、もったいないと思う方もいるとは思いますが、それで体を壊したら本末転倒です。

楽しいランニングライフを継続するために、シューズの交換を定期的に行いましょう。

ちなみに、傷んでしまったランニングシューズは街で履いたり、レジャーで使用したりと使い方を変えてあげれば、長く愛用できますので、購入の際はそういった視点で選ぶのも大切なポイントです(^^)

※2023年1月追記

Onのクラウドフローも履きつぶしてみました。こちらのレビューもぜひ(^^)