ランナーのふくらはぎを考える〜力学・運動学〜

本記事ではランニングの際のふくらはぎの負担について、力学・運動学的な観点から考えを述べています。

こんにちは、ヒロです。

暑くなってきましたね〜!道路の温度計も30度近くになっていることをよく見かけるようになりました。

さて、今日はランナーのふくらはぎを考えるシリーズ。

力学・運動学編

でございます。

これだけ見ると「力学・運動学…うえっ( ̄▽ ̄;)」てなると思う人もいるかと思われますので、出来るだけわかりやすい説明を心がけたいと思います!

力学・運動学を少しでも考えるだけで、シューズ選びやフォームなどランニングに関する発見は非常に多いというのが印象です。

面倒なことはいいから、簡単に教えてくれって人は目次からジャンプして後半からお読みいただけると幸いです。

目次

力学・運動学とは

まずはこの二つが何を言っているか定義しておきます。

力学

物体間に働く力と運動との関係を研究する物理学の一分野。ガリレイとニュートンによって古典力学が完成

出典:goo辞書(https://dictionary.goo.ne.jp/word/力学/)

物理…これは高校の時私自身すごく苦手としていたイメージがあります。でも市民ランナーの方が走る上で利用する知識は、高校生の時みたいに複雑な計算式で回答を作るわけではなく、そのエッセンスを何となく理解しておくだけでもとても役に立つものになります。その辺はまた後述いたします。

よく用いるのはニュートンの考えた力学です。

ニュートンの法則という有名なものがあり、大きく3つの法則があると言われています。

・慣性の法則

・運動の法則

・作用-反作用の法則

これらを簡単に説明していきます。

ニュートンの3法則

【慣性の法則】

どのような物体でも静止しているものは静止し続け、運動しているものは一定の速度で運動し続ける。

【運動の法則】

力と重さと加速度は一定の関係性を示す(F=ma)

【作用-反作用の法則】

物体同士は互いに力を及ぼし合い、片方だけ力を出すということはない。また、その際に出る力は同じであり向きは反対

出典:新しい高校物理の教科書より

日常の例としては、

《慣性》

電車に乗ってて停車する時に「おっとっとっ」てなるもの(人には前に進む力がかかり続けているけど、電車は止まるから進行方向によろめく)

《F=ma》

体重の違う力士(mのところ)が同じ力を出そうと思えば、軽い力士は速い加速度(aのところ)で動くと渡り合える

《作用-反作用》

トランポリン

といったところですかね。

こんなもん何が関係あるねーーん!

と思われた方、もう少し待ってくださいね(笑)

このような力学的な考えを、人体の筋肉や骨などの構造とリンクさせて動きを科学的に示していくのが運動学と言われるものです(私なりの意訳)。なので、前回のブログでまずは簡単に構造を整理いたしました。

運動学の中でよく用いるものは上記に加え、てこの原理と呼ばれるものです。

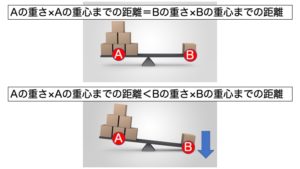

てこの原理を簡単に説明すると、物体の重さとかかる力によって、ものがどのように動くかという関係性を示すものです。下の図のようにその関係により物が止まっていたり、動いたりします。

そして、その関係性は物体に加わる力の向きと、支点から力が加わる部位までの距離により力の具合が導かれます。

シーソーがイメージしやすいですね。

この力学・運動学を用いて考えるのが私たち理学療法士の腕の見せどころです!

・慣性の法則

・F=maの法則

・作用-反作用の法則

・てこの原理

こういったポイントを踏まえ、ランナーのふくらはぎについて力学と運動学という観点から考えましょう。

※以下については、今まで学んできたことや、普段の仕事中で感じることからまとめるため、明確な出典があるわけではありません。

着地〜中盤(体の真下に足がくるまでくらい)

まずは着地〜中盤におけるふくらはぎを考えます。

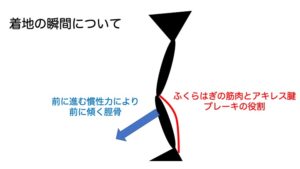

この時の主な役割としてはブレーキとしての機能です。

下の写真のように着地してから前に進む間には、スネの骨(脛骨)は足に対してやや前に傾斜していきます。

ここで考えるのは慣性力です。先ほど説明したように物体は動いていれば動き続けるという法則があることから、脛骨は前に倒れ続けようとします。これに適度なブレーキをかけているのがふくらはぎの筋肉となります。

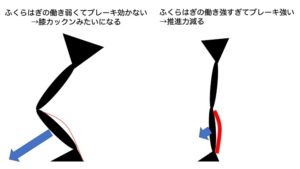

この適度というところがポイントになります。ブレーキがなければ、極端な例ですが膝カックンのように膝が崩れることもあります(マラソン中はほとんどないかな)。

逆にブレーキがかかりすぎると前に進みませんから、走る効率としては低下してしまうことが懸念されます。(トレイルの下りがイメージしやすいかな?)

このブレーキの調整は、ほぼ無意識下で体が勝手に反応して行っています。これが前回のブログで紹介した、筋肉と腱の収縮により行われているのです。この絶妙なバランスが取れている時が効率の良い走りになっている時と考えます。

「小難しい話しやがって!そんなん、自分では何を気を付ければええか分からんやんか!」

と聞こえてきそうですね。そうなんです。筋肉は勝手に力を出すので、自分で意識して弱くなれとか、強く働けってするのは本当に難しいのです。ですので、もっと意識しやすいポイントが必要ですよね。ここで出てくるのが、作用-反作用です。

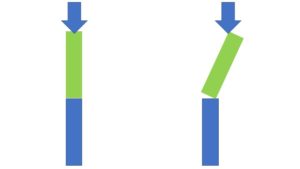

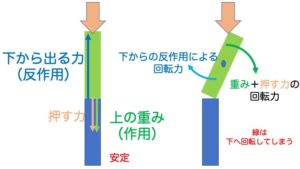

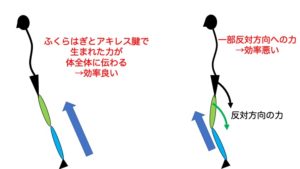

下の図を見て、どちらが安定していると思いますか?

そりゃ左側ですよね。右側は上から押すと位置を保てず崩れちゃいます。

この棒に作用-反作用が働いてます。

作用と反作用がつり合えば物体はその場で静止します。つまり安定です。

右図のように、支点を挟み上向きの力と下向きの力がつり合わない時、物体は大きい向きの力の方へ重心を軸に回転します。(このつりあいについては先ほど説明したてこの原理の計算から考えますが、ベクトルの向きを揃えて計算するなどのややこしい計算になるため自信がありません笑 詳細は省略させていただきます)

さぁでは、この図で表す棒が、人間の骨だと思ってください。

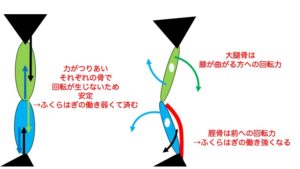

スネの骨(脛骨)の上に、太腿の骨(大腿骨)がキレイに乗っかっていると、物体の構造が安定するため脛骨が前に倒れようとする力が少なくなり、着地時のふくらはぎの筋肉の働きが少なくてすむわけです!

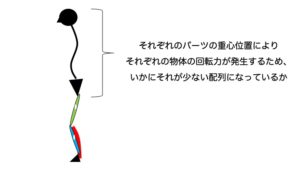

さらに付け加えると、スネの骨より上には大腿骨だけでなく、骨盤から上半身の骨や筋肉もありますよね。だから上半身の重心が脛骨の真上に来るようにしないと、ランニング時の効率としては下がってしまいます。例えば、猫背なだけで上半身の重みが後方へ寄り、骨盤や大腿骨は身体の後方への回転力が生じて影響を与える可能性があります。

ですので、「着地の際に出来るだけ体の真下に着地しましょう」ということがとても大事になります。

※あくまで例であり、足を前めに出す方が他の観点から効率的であるという人もいると思います!

あとは着地の強さ。

F=ma(力=質量×加速度)で表されるように、足音がバンバンなってしまうような強い着地は骨に加わる加速度が大きいため、足に加わる衝撃が強くなります。着地位置によっては脛骨が前に倒れる力が大きくなり、ブレーキをかけるふくらはぎの負担も大きくなりますし、着地の際に仮に体の真下に着地できていたとしても、膝関節などにかかる負担が強いためケガの要因になりかねません。音楽聴きながら走るのも気持ちいいですが、たまには自分のランニング中の足音に耳を傾けると新たな発見があるかもしれませんよ(^^)

中盤から蹴り出しまで

では走る動作の後半である、蹴り出して足を振り上げるまでを考えてみましょう。

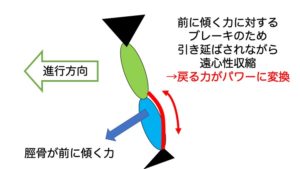

後半になると足に対して、上半身が前に位置するため、脛骨は前に倒れる力が大きくなります。バランスを保持するためには、そのままほっとくわけにはいかないので、ふくらはぎの筋肉がアキレス腱とともにブレーキをかけるように働きます。ただ、完全に動きが止まるわけではなく、筋肉と腱の長さは伸びていきますので遠心性収縮という負荷の高い収縮を起こします。

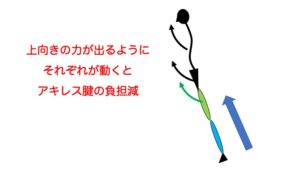

足を前に振り上げる時には、この筋肉とアキレス腱が伸びることで蓄えたパワーを放出し、前方への推進力を生み出すのです。

ここで1つのポイント!

↓に表しますが、前方に放出される力がうまく体に伝わるためには、膝から上がどの位置にあるかということは非常に大切です。例えば体が後ろ寄りにある場合、前に行く力の成分がうまく体に伝わらないため、効率が下がることが懸念されます。よって力の成分から推測すると、力を逃さないようにするためこの時はスネの骨の延長線上に体があることが望ましいと考えます。

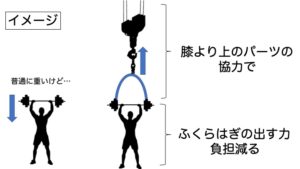

もう一つの大事なポイント!足より上には大腿骨や胴体など重たいパーツが多いですよね。

これらのパーツには地球にいる限り重力がかかりますので、下への力が加わっています。ふくらはぎの筋肉とアキレス腱だけでこれらを持ち上げることを繰り返すのはとてもじゃ無いけど負担が大きくてもちません。

だから足をあげる時には先行動作として、大腿骨や上半身などの大きいパーツが上向きの力を出してふくらはぎに協力してあげることが負荷を減らすためにはとても重要になります。だから股関節や腕の振り、背骨の柔軟性などが必要であると考えます。

例えば猫背になっている時を考えてみるとわかりやすいのですが、猫背になっているということは、上半身が重力に負けて下に下がろうとしているから猫背になるわけですよね。その下がった(サボっている)分の重さをふくらはぎやアキレス腱は代償しなければならないわけです。かわいそうな役割です…

走る最中にチェックするポイント

ここまで、ふくらはぎの筋肉が働く場面について考えてきました。ただ、できればふくらはぎの筋肉は温存したいですよね。前回のブログでも挙げたように、アキレス腱の硬さをうまく利用してそのバネの力で運動を繰り返す方がかなり効率的なわけです。

そのため、

・自分に体にあうストライドの長さになっているか(オーバーストライドになっていないか)

・ムダに上に跳ねすぎていないか

・強く地面を蹴りすぎていないか

・上半身や股関節は使えているか

など考えることは山ほどあります。

走っている最中に太ももに比べてだるさを感じたり、翌日にふくらはぎばかり筋肉痛を起こしてしまう人は要注意です。(あっ自分も…ww)

そして、これらを放っておくと、ランニング中に足がつったり、アキレス腱炎や肉離れなどのケガにつながる可能性が高まりますので、ケアしながら動きを改善していくことが必要です。トレーニングとケアという観点からはヨガもいいですよ(^^)

まとめ

今日はランナーのふくらはぎを力学・運動学的観点から説明いたしました。

ちょっと説明が雑なところもありますが、ポイントとしては、

・着地の時のスネの骨(脛骨)の傾き次第で負担が増える

・体の真下でうまく着地することが負担軽減につながるかも

・蹴り出す時は体の位置が大切

・蹴り出す際は他の体のパーツの協力が必要

大まかにまとめるとこんな感じです。

書きながら、自分の反省点も見えてきました。今はレースのない時期が続くので、自分のフォームや体のケアに集中してレベルアップのための大切な時間にしていきたいですよね!

あと、今日ご紹介したものは全て平地で考えています。ですので坂道ではまた考える要素が少し増えます。

またいつかその点についてもご紹介いたします。

それでは、ここまでを踏まえて、次回以降はなぜふくらはぎがつるのかについて考えていきたいと思います。

※今日の記事は個人の考えがかなり多く含まれていますので、その科学的根拠が十分に証明されているわけではございません。あくまで一つの参考になれば幸いです。